Standing at The Edge of Anthropocene part I / 站在人类纪的边缘 01:重思影像状态

03/18/2018

写在前面

后人类、技术哲学等思想一直是笔者作为艺术创作者所关注的话题,而主流的当代艺术仍缺少一种新的认识论范式,连接起新发生的社会问题和艺术哲学本身。因此,笔者很荣幸能够受到 Conversazione 的邀请共同进行一系列的专题讨论,希望能够借此机会将这一已经发生了很久并且正在持续发生着的思想对话介绍给那些还不熟知这一领域的朋友们。

在最初设想中,《站在人类纪的边缘》涉及到的学科知识、思想概念、讨论范畴等较为繁杂,因此这一线上讨论专题将由多个子课题组成。而作为一个艺术创作者,笔者也深知自己理论深度和广度的不足,因此,为了能够让这次讨论具有足够的学术性和严谨性,并涵盖尽可能丰富的领域,笔者决定把这一专题的走向开放给每一个讨论的人,在对话的过程中共同探讨能够有机连接这些课题的一个可能框架。同时为了将一些重点话题从多个角度解释清楚,因此课题之间可能会有交叉,但各有侧重。希望这次对谈活动能够达到抛砖引玉的效果,在不同的认识论语境下,触发一次对于人类纪、技术与社会以及当代艺术的多维度讨论。

2001太空漫游,库布里克

我们将桥梁拆掉,甚至将土地毁坏,登船离开陆地......啊,小船呀!要小心!此刻你身处大海之中......没有比“无限”更为可怕的了......呵,如果你染患了对陆地的思乡之病——仿佛在那里有更多的自由——那么就不会再有"陆地"的存在了!

—— 尼采,无限的范畴【1】

什么是后人类?

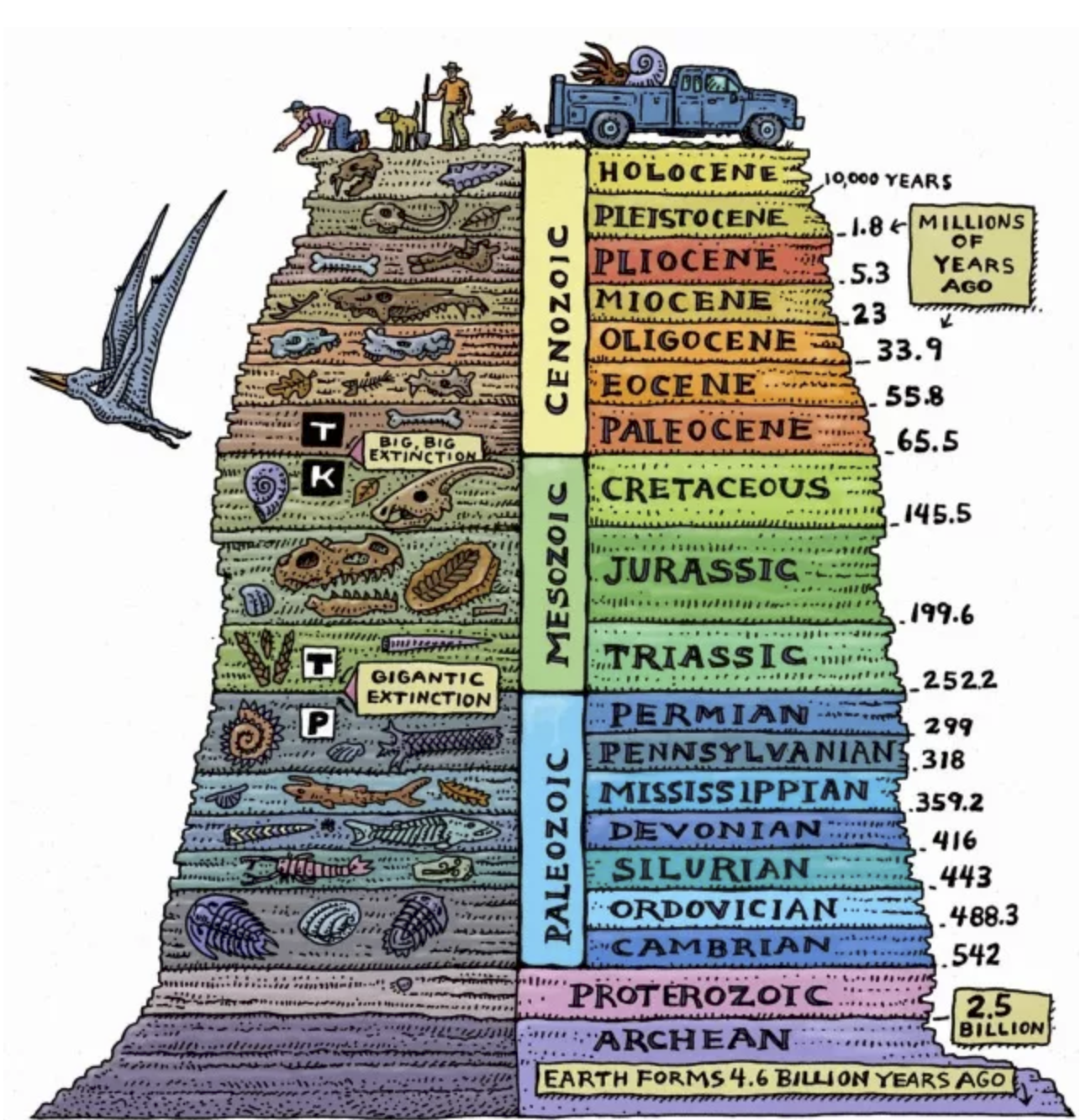

要想回答这个问题,首先应该从理解“人类纪”这个概念开始。早在20世纪80年代的时候,水生动物学家尤金· 施特莫(Eugene F. Stoermer)就为全新纪的结束提出了人类纪的概念。后在2000年,这一概念又经由大气化学家保罗· 克鲁岑(Paul Curtzen)推广开来而为人熟知。而在2016年的国际地质大会 (International Geological Congress)中,【2】“人类纪”被正式确立为一种新的地质纪元。这意味着人类变成了地球地质活动上的主要施动者,并有记录得“正式”成为地球的“主宰”,虽然这早已在过去一百多年的工业革命和现代化中逐渐成为不争的事实。

法国人类学家菲利普·德克拉(Philippe Descola)这样批评道,人类纪意味着一种自然主义的本体论,其将文化与自然对立,并视后者为可以剥削以及消费的物件。而18世纪末的工业革命则强化了这种对于自然的认知范式,并且通过武力殖民将它推广到各地,最后造成了全球性的灾难(杰森·摩尔 Jason Moore)。因此,人类纪的提出还意味着我们已经不得不肩负起协调自然与人关系的责任,即走出人类纪,想象一种后人类的可能。

地质纪年图表

在设想一种后人类的范式之前,我们可能需要厘清人类纪的根本问题是什么,以及我们与这些问题之间有着什么样的关系。例如,现在泛滥的工业灾难、环境污染怎么解决?自动化带来的失业怎么办,未来会不会全面自动化?中国的技术发展没有西方式的政治干扰和反思,这是好事还是坏事?自动化的影像生产对我们的记忆方式和思考方式造成了什么影响,会不会改变未来真实与虚拟的关系?更深一点去看:为什么我们的文化仍然与自然是对立的?类似的还有主体与实体的对立、在场与缺席的对立、真实与虚拟的对立等等。在思考这些问题的过程中我们会发现,以往的认识论结构在对新问题的分析上越来越难以继用,甚至变得累赘。

因此,为了建构起新的认识论和知识型去重新思考这些问题,一批学者开始把技术放在问题分析的核心。如西蒙东(Gilbert Simondon)所指出的:今天我们要做哲学,是不可能脱离技术问题的。这就是技术哲学。同时也就意味着,技术哲学不是自然哲学、技术哲学、科学哲学中的一种哲学,【3】而是试图结合这几类哲学的一种新的尝试。

在当下,技术问题不仅应该是哲学的核心问题,还弥散在科学发展、人文社科、艺术创作甚至是政治的各个领域里,换句话说,无论什么领域的范式都逃脱不了技术的问题。

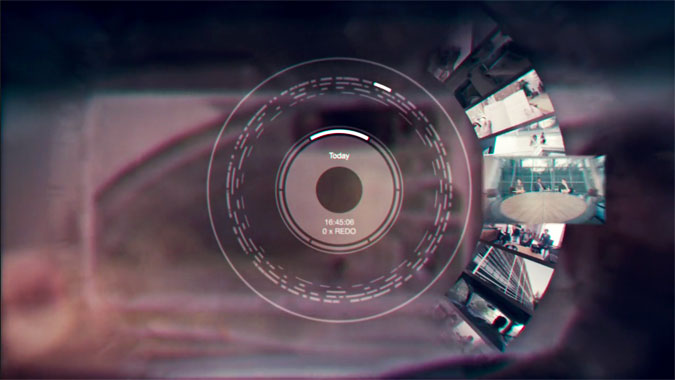

黑镜,圣诞篇

人类纪的影像状态

从视觉文化的范畴看,人类纪并不意味着我们对于世界有了新的影像或认识,而意味着影像状态发生了巨大的转变以及随之而来的世界彻底的影像化。【4】在不断发展的图像“生产/分享”的“技术/平台”支持下,世界被疯狂的影像化、符号化和数据化。这一技术组合在新自由主义和消费主义的全球背景下被自然而然的软化——即使是最严峻的政治或是自然局势也能转变成影像中的“末日幻想”——并随之而成为消费品和娱乐产品。这一系列情境导致了认识论上的和现象学上的后果:如今影像已经参与到世界观的构造过程之中,并且随之形成了自己的知识体系,【5】即一个弱化语言和其他感官而强化视觉的思维模式,这彻底改变了人类思考世界和看待世界的方式。最近新出现的一些视觉技术,甚至可以不断外化成感官假体,并随着推荐算法和预测模型融化在反馈回路中,进一步封闭化上述所说的认识论。

- 1 -

作为“毒药”的影像 / 作为“解药”的影像

在贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)对“人类纪”的警告里,曾经勾勒出一种“药学”。俗话说“是药三分毒”,药,既是毒药也是解药,既可以带来记忆,也可以带来失忆。以好莱坞电影为代表的文化工业通过极具吸引力的叙事性再现,丰富了个体的视觉想象力,同时却又变成了《启蒙的辩证法》中所说的一种大型的景观式欺骗,入侵了我们的想象力,并内置了一种人类中心主义(human-centric)的视角。在这样一种工业生产结构中,刻板类型被生产出来,并不断的成为自己的反馈,进一步加强了刻板类型。正如斯蒂格勒所指出的,“去象征化、去想象的、去个体化的文化消费主义的霸权造成了短路......杀死了做梦的能力。”

回望整个西方现代艺术史,影像技术的发展曾给艺术创作和艺术思考带来了许多新的可能,人类纪影像状态的发展线索在其中也是清晰可循的。从早期的立体主义(cubism)和未来主义(Futurism),到后来的影像艺术、行为艺术,再到现在的多媒体艺术,影像技术的发展带来的不仅仅是知识的拓展和视觉想象的延伸,还有对笛卡尔式主体性和无时间性的几何光学的超越。

Black Mirror 第一季第三集

而随着影像变得无所不在、无孔不入,毒性逐渐“战胜”了药性。因为“这种药比你更能产生吗啡,(从而取代了你的大脑)让你忘却了怎么生产它”。【6】黑镜第一季的第三集“你的完整历史(The Entire History of You)”中,新的技术已经能够通过植入在耳后的一种假体,从而将眼睛转化成相机,将记忆转化成可以重播的视频影像。那里的影像已经成为了混合着生命经验、记忆和现在所谓影像的一种新的概念。而在男女主人公的性生活中,回放的影像取代了体验真实世界的大脑,成为了性幻想的来源。这恰恰契合了弗兰克·卡普拉(Frank Capra)所说,电影(影像)就像吸毒一样,成为了最强的荷尔蒙控制了我们。

另一方面,问题的核心已经从我们如何讨论虚拟现实,转变成我们如何讨论虚拟的真实性(The reality of the virtual)。【7】被“看”和“知道”的欲望所驱使,我们不断记录和储存信息(以及与下一小节相关的,转化成了数据),影像(摄影)早已经叛变了作为“现实的一种二手忠实记录”的天真想法,进而超前于现实,替代了现实。正如桑塔格(Susan Sontag)所说,世界从“在那外面”,来到了影像“里面”。【8】接下来,知识以及权力的话语自然而然得被焊制在同义反复的影像符号——或者用弗卢塞尔(Vilem Flusser)的话,“偶像崇拜”——之中,而摄影和数码影像成为了这种符号资本主义(Semiocapitalism)最大的帮凶。

阿尔法之城,戈达尔

那么,影像能否还能成为一种药?电影还能否成为一种“梦”的器官?又或者,借用其他的艺术、行为或者理论(也许是一种关于影像的哲学),我们可以反思人类纪的影像状况,反思符号资本化,进而介入其中?(例如,激浪派(Fluxus)和情境主义国际(S.I.)都是这样一种尝试,试图通过超越日常景观和工业化规则,触发感性的、随机的事件,从而获取新知识。)

- 2 -

作为数据的影像 / 作为影像的数据

随着影像技术的第三次平民化浪潮,影像在变得无处不在(ubiquitous)的同时也变得愈发虚无(groundless)。影像在这其中经历了严格基于镜头的—混合镜头和建构的—倾向于全面建构的发展趋势。与此同时而必须具备的,是我们必须以一种“后人类”的方式看待影像——将影像看做关于数据和信息的结构,而非物质和虚拟的对立。在这样的思想下,关于主体性的建构也随之改变,人的“自由”只是市场化社会的一种想象性和回顾性的创造(C.B.麦克弗森),计算逐渐代替占有性个人主义作为存在/人(being)的基础。从这种认识论去理解,数据化下的影像带来了一系列模糊的边界,且边界的周边不再是在场/缺席,真实/虚构的对立(这在传统影像艺术的创作中普遍存在),而是信息与噪音,模式与随机。

这意味着,能指和所指在这些模型中不存在简单的一对一关系。“新技术将会以实例体现新的含义模型。信息技术不仅改变文本的产生、储存和传播方式,还从根本上转变了能指和所指的关系。将拉康的浮动能指理论所隐含的不确定性推进一步,信息理论创造了我所谓的‘闪烁的能指’ ,其主要特征是无法预料的变形、衰变和扩散倾向。”【9】这无疑带来了解读当下问题的众多可能性,也为艺术创作提供了许多潜在的策略。

Augmented Hand Series (v.2),Golan Levin

而另一方面,数据也开始作为影像而存在,“随着机器和算法使得数据可视化成为可能,影像开始成为科学、管理和军事知识的代名词,进而成为资本和权力的代言人。”【10】同时,每个人在互联网上的行为都被当做是宝贵的数据资源。在后摄影时代的今天,影像后期处理成为日常惯例,相比于直接摄影中的肖像,个人数据反而更加真实得反映一个人的一切——数据甚至比人们自己还了解自己。

近日,全球最大的网络社交公司Facebook爆出丑闻,大量的用户数据被第三方“盗用”。第三方公司在未经用户允许的情况下,利用这些“数据肖像”作为权力行使的工具,在社交媒体平台上影响用户行为,从而达到商业或者政治目的。这毫无疑问给每一个暴露在社交媒体“监视场”中的人们敲响了警钟:数据联合着影像已经成为新的权力媒介,连接起被规训化的现代生活的方方面面。人手一个屏幕的世界看似十分民主,鼓吹个性自我的消费社会也看似十分自由。人们都在为科技高声喝彩“科技无罪”,庆幸世界就在手中。而“当我们试图在屏幕和影像中知道点什么的时候,是我们“调度”屏幕,还是屏幕调度我们。”【11】这些思考,无疑进一步回应了麦克卢森对于人类自由的看法,揭露了后工业语境中装置(apparatus)的支配地位。

Facebook信息泄露丑闻

那么,我们不得不反思装置,反思媒介,反思影像生产这一同时包含“偶然性的游戏过程”和“由程序化的和自动化的装置产生和流通的”这两种看似矛盾的情境。我们迫切需要一系列认识论的转型去面对技术的转变。也许正如弗卢塞尔在《摄影的哲学思考》一书末尾中所说的那样,“摄影(进而到影像艺术)哲学的任务,就是思索在一个被装备支配的世界里这一自由的可能性及意义。”【12】

问题的思考

1、在人类纪影像状况的语境下,如何看待如今艺术的景观化(例如草间弥生的全球循环展)?如何看待近几年很热门的“大型浸入式影像艺术装置”(例如teamlab)?

2、影像能否还能成为一种药?电影还能否成为一种“梦”的器官?又或者,借用其他的艺术、行为或者理论(也许是一种关于影像的哲学),我们该如何反思人类纪的影像状况,反思符号资本化,进而介入其中?

3、影像技术接下来还会如何发展?可能会怎么样进一步改变我们理解世界的方式?又可能会带来什么新的“毒性”?

4、设想在一个后人类的未来,文化与自然、主体与实体、虚拟与真实、在场与缺席等等对立是否仍会成立?为什么?又会产生什么新的矛盾?

【1】尼采,快乐的科学,No.124 无限的范畴。

【2】https://phys.org/news/2016-08-anthropocene-scientists.html

【3】许煜,“西蒙东的技术思想讲座”,第一节:技术物的进化。

【4】Irmgard Emmelhainz, Conditions of Visuality Under the Anthropocene and Images of the Anthropocene to Come, e-flux journal #63.

【5】同上。

【6】贝尔纳·斯蒂格勒,人类纪里的艺术:斯蒂格勒中国美院讲座,梦的器官与元电影,139页。

【7】Slavoj Žižek, The Reality of the Virtual, Documentary, 2004.

【8】Susan Sontag, On Photography, page80.

【9】凯瑟琳·海勒,我们何以成为后人类——文学、信息科学和控制论中的虚拟身体,刘宇清译本。

【10】Benjamin Bratton, “Some Trace Effects of the Post-Anthropocene: On Accelerationist. Geopolitical Aesthetics,” e-flux journal #46.

【11】黎肖娴,在“人类纪”以活动影像为据点重整“辩证结构”,原载于《新美术》2017年02期。

【12】威廉·弗卢塞尔,摄影哲学的思考,毛卫东、丁君君译本。